O golpe de 1 de Dezembro de 1640 pôs fim a sessenta anos de domínio espanhol. Começou com farsa e violência: Miguel de Vasconcelos, o odiado secretário de Estado, foi morto num armário e atirado pela janela. Este foi um golpe aristocrático conservador, não uma revolução popular, que restaurou a independência portuguesa.

Há um momento quase patético no golpe de 1 de Dezembro de 1640. Miguel de Vasconcelos, secretário de Estado, o homem que durante anos cobrou impostos insuportáveis em nome de Madrid, ouve os conjurados entrarem no Paço da Ribeira e esconde-se num armário. Os quarenta nobres portugueses não demoram a encontrá-lo. Disparam-lhe ali mesmo, ainda no armário, e depois atiram o cadáver pela janela para o Terreiro do Paço, onde a multidão furiosa o mutila. O corpo ficou exposto até ao dia seguinte. É assim, com esta combinação de farsa e violência, que Portugal recupera a independência após sessenta anos sob o domínio dos “Filipes” de Espanha.

Esta não foi uma revolução popular ao estilo das que viriam séculos depois. Foi um golpe aristocrático conservador, planeado por fidalgos que queriam recuperar privilégios perdidos, liderado por um duque hesitante que só aceitou a coroa porque a mulher o empurrou. Mas funcionou. E isso, contra todas as probabilidades, mudou a história ibérica de forma irreversível.

Sessenta anos de promessas não cumpridas.

Tudo começa em 1578, quando D. Sebastião desaparece nas areias de Alcácer Quibir sem deixar herdeiro. O que se segue é uma crise de sucessão que Filipe II de Espanha resolve com tropas. Em 25 de Agosto de 1580, o Duque de Alba massacra as forças do Prior do Crato na batalha de Alcântara — um exército improvisado de camponeses e escravos libertos contra veteranos espanhóis. Portugal perde a independência não porque a quisesse perder, mas porque a monarquia se autodestruiu e a alternativa espanhola chegou com 20.000 soldados.

As Cortes de Tomar de 1581 tentam suavizar o golpe. Filipe II, agora também Filipe I de Portugal, promete vinte e cinco capítulos de garantias: Portugal permanecerá juridicamente separado de Espanha, só portugueses ocuparão cargos administrativos, as Cortes reunirão sempre em solo português, o comércio colonial será exclusivamente português. É uma “monarquia dual aeque principaliter” — duas coroas na mesma cabeça, mas dois reinos distintos. Parecia civilizado no papel.

O problema é que papel aguenta tudo. Filipe I ainda cumpre razoavelmente as promessas durante o seu reinado. Vive em Portugal entre 1581 e 1583, cria o Conselho de Portugal em Madrid. Mas Filipe II (Filipe III de Espanha) nunca visita Portugal em todo o seu reinado (1598–1621), e os portugueses começam a ser tratados como habitantes de uma província periférica. Com Filipe III (Filipe IV de Espanha) a partir de 1621, as promessas de Tomar são letra-morta. Portugal torna-se oficialmente aquilo que há muito era na prática: uma fonte de receitas para financiar guerras castelhanas.

Olivares e a arte de destruir um império.

Gaspar de Guzmán, o Conde-Duque de Olivares, torna-se primeiro-ministro de Filipe IV em 1621 com ideias claras: “Muita regna, sed una lex” — muitos reinos, mas uma só lei. Num memorial secreto de 1624, escreve ao rei que deve “reduzir esses reinos dos quais a Espanha é composta ao estilo e às leis de Castela, sem qualquer diferença”. Não há subtileza aqui. É centralismo puro, e Portugal está na lista de alvos.

Em 1626 lança a União de Armas, exigindo que todos os territórios contribuam proporcionalmente com tropas: Portugal deve fornecer 16.000 soldados de um total de 140.000. Seguem-se os impostos: a meia-anata (meio salário anual dos funcionários públicos), o monopólio estatal do sal, o real de água generalizado a todo o reino, as sisas aumentadas para 25%. Tudo isto alegadamente para “defender o Brasil dos holandeses”, mas o dinheiro vai para as guerras na Flandres, na Catalunha, contra a França.

Entretanto, o império português desmorona-se. Os holandeses capturam Salvador da Bahia em 1624, Pernambuco em 1630, Elmina em 1637, Angola em 1641, Malaca em 1641. A rede comercial portuguesa — aquela que durante um século dominou o Índico e o Atlântico Sul — vai sendo despedaçada enquanto Madrid pede mais impostos e mais soldados portugueses para lutar em Flandres. Há uma lógica perversa nisto: a União Ibérica fez dos inimigos de Espanha os inimigos de Portugal, mas não deu a Portugal os meios para se defender.

| Reino / Território | Quota de Soldados |

|---|---|

| Coroa de Castela e Índias | 44.000 |

| Reino de Portugal | 16.000 |

| Principado da Catalunha | 16.000 |

| Reino de Nápoles | 16.000 |

| Países Baixos Espanhóis (Flandres) | 12.000 |

| Reino de Aragão | 10.000 |

| Ducado de Milão | 8.000 |

| Reino de Valência | 6.000 |

| Reino da Sicília | 6.000 |

| Ilhas do Mediterrâneo e Atlântico | 6.000 |

| TOTAL: | 140.000 |

A revolta que começou com um louco chamado Manuelinho.

Em 21 de Agosto de 1637, Évora entra em convulsão. O preço do trigo triplicou em três anos, há fome, há impostos novos. A multidão assalta a casa do corregedor, queima tudo na praça, ataca as casas dos vereadores, destrói as balanças do matadouro, invade a cadeia e liberta todos os presos. As ordens são assinadas “Manuelinho” — o nome de um louco local conhecido, uma estratégia para proteger os verdadeiros organizadores. A revolta espalha-se por Portel, Faro, Tavira, Setúbal, Porto. Dura sete meses.

Tropas castelhanas sufocam-na em Março de 1638. Mas algo mudou. A nobreza portuguesa percebeu que havia vontade popular para resistir. O descontentamento não era só de fidalgos ressentidos com a perda de influência — havia raiva verdadeira nas ruas. E em 1640, quando a Catalunha se revolta no “Corpus de Sang” (7 de Junho), matando o vice-rei espanhol, Madrid fica desesperada. Exige aos nobres portugueses mais impostos, mais tropas, serviço pessoal para sufocar os catalães. É o pedido a mais. Em Outubro de 1640, a conspiração está madura.

Os protagonistas: um duque que não queria ser rei

D. João, o oitavo Duque de Bragança, tem tudo para liderar uma revolução, menos ambição. É o nobre mais rico de Portugal, descendente direto de D. Manuel I através da avó D. Catarina. A legitimidade dinástica existe. Mas João hesita, temporiza, recusa comprometer-se. É “um homem modesto sem ambições particulares à coroa”. Porém, a sua mulher “empurra-o”.

D. Luísa de Gusmão — e aqui está uma das ironias históricas mais deliciosas — é espanhola. Filha primogénita do Duque de Medina Sidonia, uma das casas mais poderosas de Espanha. Casa com João em 1633. Mas quando chega a hora, é ela quem tem a determinação que o marido não tem. A lenda atribui-lhe a frase: “Prefiro ser rainha por um dia do que duquesa toda a vida.” Pode ser apócrifa, mas capta a essência. Sem Luísa, provavelmente não há 1 de Dezembro.

Do outro lado, há Miguel de Vasconcelos, o burocrata que cobra impostos impopulares e concentra todo o ódio português. E a Duquesa de Mântua, vice-rainha, neta de Filipe II, escolhida precisamente por ser mulher — mais fácil de controlar, pensou Olivares. Ambos serão varridos em horas.

A arquitetura intelectual do golpe vem de João Pinto Ribeiro, jurista formado em Coimbra, administrador dos negócios dos Bragança em Lisboa. É ele quem tece a rede de conspiradores, conhecido como os Quarenta Conjurados. Reúnem-se no Palácio da Almeida no Rossio. Em 12 de Outubro de 1640, decidem avançar. Em 30 de Novembro, João IV confirma a data: 1 de Dezembro, às nove da manhã.

Anatomia de um golpe: das 9h15 à rendição

Na manhã de 1 de Dezembro, os Quarenta saem do Palácio da Almeida e atravessam as ruas da Baixa. Entram no Paço da Ribeira às 9h15, “sedentos de sangue” segundo relatos contemporâneos. O alvo é claro: Vasconcelos. Ele tenta esconder-se num armário — o momento patético de que falei no início. Descobrem-no pelo rangido dos papéis, disparam-lhe ainda dentro do móvel, depois defenestram o cadáver. Lá em baixo, a multidão enfurecida mutila o corpo, que fica exposto até ao dia seguinte.

A Duquesa de Mântua é rodeada nos seus aposentos e presa por Antão Vaz de Almada. Não oferece resistência — não tem como oferecer. O Castelo de São Jorge rende-se no dia 2 de Dezembro sem combate. Em poucas horas, o golpe está consumado.

À tarde do próprio dia 1, D. João é aclamado Rei João IV de Portugal no Terreiro do Paço. O Arcebispo de Lisboa, D. Rodrigo da Cunha, organiza uma cerimónia de agradecimento na Sé. Durante a procissão, conta-se que o braço direito de um crucifixo se soltou — interpretado como sinal divino. Pode ser propaganda, mas funcionou. Em 6 de Dezembro, João entra em Lisboa e é recebido com júbilo. Em 15 de Dezembro é formalmente entronizado. A restauração está feita. Portugal voltou a ter rei português.

Uma guerra de vinte e oito anos sem batalhas decisivas

A Guerra da Restauração (1640–1668) é estranha: dura quase três décadas, mas tem apenas cinco batalhas campais importantes. O resto são “correrias” — incursões de cavalaria, campos queimados, gado roubado. Portugal adopta uma estratégia fundamentalmente defensiva: não precisa de conquistar, só de resistir. É uma diferença crucial.

Espanha enfrenta o problema que todas as grandes potências em declínio enfrentam: demasiadas frentes. A Guerra dos Trinta Anos (até 1648), a guerra com a França (até 1659), a revolta catalã (até 1652), a guerra nos Países Baixos. Quando Madrid tenta concentrar forças em Portugal, há sempre outra crise a exigir atenção. Em 1643, na batalha de Rocroi, a França destroça o exército espanhol, acabando com o domínio espanhol nos campos de batalha europeus. Em 1647, Filipe IV declara bancarrota. Não são condições para reconquistar Portugal.

Montijo (26 de Maio de 1644) é a primeira vitória portuguesa significativa. Matias de Albuquerque, veterano das guerras contra os holandeses no Brasil, derrota os espanhóis com 6.000 infantes e 1.100 cavaleiros. É a prova que Portugal consegue defender-se. Mas a batalha verdadeiramente decisiva vem mais tarde.

Linhas de Elvas (14 de Janeiro de 1659): os espanhóis cercam Elvas com 19.000 homens sob comando de Luis de Haro. Querem marchar sobre Lisboa. António Luís de Meneses traz um exército de socorro com apenas 11.000 homens, ataca as linhas de cerco e parte-as. Dos 19.000 espanhóis, apenas 5.300 escapam para Badajoz. É uma humilhação espanhola. Meneses ganha o título de Marquês de Marialva.

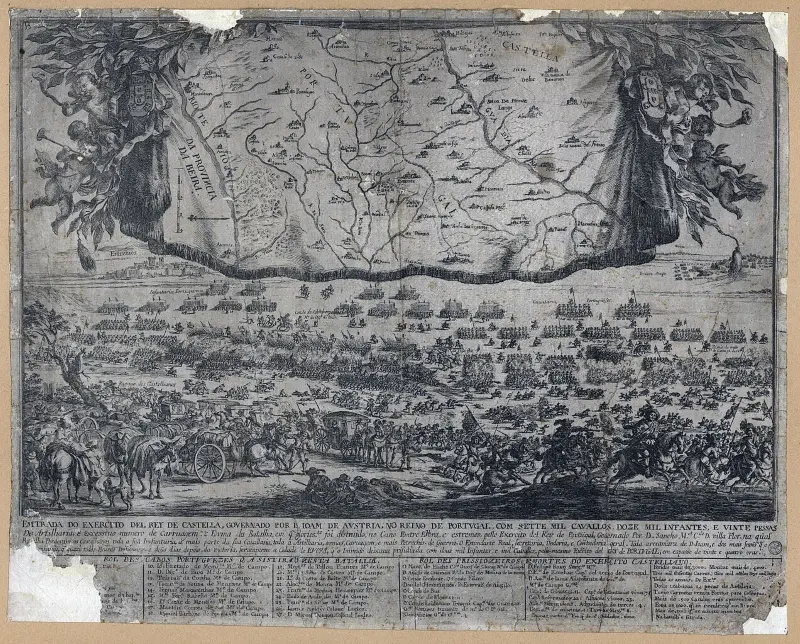

Ameixial (8 de Junho de 1663): D. João de Áustria, filho ilegítimo de Filipe IV, comanda 20.000 homens que capturam Évora. Os portugueses sob Sancho Manoel de Vilhena e o mercenário alemão Schomberg contra-atacam com 17.000. Victoria portuguesa esmagadora. Capturam toda a artilharia espanhola. João de Áustria retira para Badajoz, a sua carreira militar acabada. Esta batalha convence Londres e Paris que Portugal pode ganhar.

Montes Claros (17 de Junho de 1665): a última tentativa espanhola. O Marquês de Caracena traz 23.000 homens (muitos mercenários alemães e italianos). Marialva e Schomberg comandam cerca de 30.000 portugueses. Nove horas de combate intenso. Os espanhóis perdem 4.000 mortos, 6.000 prisioneiros, 14 peças de artilharia. Os portugueses: 700 homens. É o fim. Espanha percebe que não pode reconquistar Portugal pela força das armas.

Diplomacia: casamentos, colónias e traições

A diplomacia portuguesa após 1640 é um exercício de realismo brutal. Portugal precisa de aliados contra Espanha, mas os aliados têm os seus próprios interesses. O Tratado de Paris (1641) com a França dura até 1659, quando o Cardeal Mazarino o quebra. No Tratado dos Pirenéus (1659), a França abandona Portugal e faz as pazes com Madrid, reconhecendo inclusive Filipe IV como rei legítimo de Portugal. É uma traição diplomática que deixa Lisboa isolada.

Inglaterra torna-se a salvação, mas o preço é alto. D. Catarina de Bragança, filha de João IV, casa com Carlos II em 1661. O dote português é colossal: Bombaim e Tanger, dois milhões de coroas portuguesas (£300.000 — cerca de metade do tesouro inglês), plenos direitos comerciais no Brasil e nas Índias Orientais. Inglaterra envia 2.000 soldados de infantaria e 500 cavaleiros.

Bombaim torna-se a joia da coroa britânica na Índia. Tanger é evacuada em 1684 sob pressão mourisca. O débito financeiro sobrecarrega a fazenda portuguesa durante cinquenta anos. Mas a aliança é decisiva. A brigada inglesa sob Schomberg, muitos deles veteranos do exército de Cromwell que Carlos II queria fora de Inglaterra, é decisiva em Ameixial e Montes Claros.

Com os holandeses, há o Tratado de Haia (1661): Portugal recupera o Brasil, mas cede o Ceilão e as Molucas, pagando oito milhões de florins de compensação. É a formalização do colapso do império asiático português. Malaca caiu em 1641, o Ceilão completamente conquistado em 1658, a costa do Malabar em 1663. O que resta na Ásia são bases em Goa, Macau e Timor — sombras do antigo esplendor.

O Tratado de Lisboa e o reconhecimento espanhol

Em 13 de Fevereiro de 1668, Espanha reconhece finalmente a independência portuguesa no Tratado de Lisboa. A mediação é inglesa, feita por Edward Montagu, conde de Sandwich. Quem assina por Espanha é a Rainha Mariana de Áustria, regente pelo filho menor Carlos II. Por Portugal assina o príncipe-regente D. Pedro (futuro Pedro II), que afastara o irmão incapacitado Afonso VI.

Os termos são simples: Espanha reconhece a Casa de Bragança, Portugal mantém todas as possessões coloniais excepto Ceuta, que nunca reconheceu a dinastia. Estabelece-se um cessar-fogo de trinta anos. Tecnicamente, a guerra acabou. Mas reconstruir o diálogo ibérico revelou-se mais difícil do que assinar tratados.

O legado: uma identidade forjada na resistência

O que fica de 1640? Primeiro, a confirmação que sessenta anos não foram suficientes para Espanha integrar Portugal. As promessas de Tomar foram quebradas de forma tão sistemática que geraram resistência. Há aqui uma lição sobre impérios e autonomia: papel aguenta tudo, mas políticas reais criam ressentimentos reais.

Segundo, Portugal reorienta-se para o Atlântico de forma irreversível. A Ásia está perdida — os holandeses controlam o Índico, os ingleses não tardarão a dominá-lo também. Mas o Brasil torna-se o centro económico do império. A partir de 1645, o herdeiro ao trono português usa o título de Príncipe do Brasil. O açúcar brasileiro com trabalho escravo africano substitui o comércio asiático de especiarias. Angola subordina-se ao Brasil como fonte de mão-de-obra. É um império atlântico triangular: manufaturas europeias trocadas em África por ouro e escravos, que vão para o Brasil produzir açúcar, que volta à Europa.

Terceiro, há um processo de “de-iberização” cultural e política. Portugal vira-se para a Europa Ocidental — França e Inglaterra — em busca de ideias e competências. A rejeição das influências espanholas que permearam a vida durante a União torna-se quase obsessiva. Emerge aquilo que os historiadores chamam a “nação política” portuguesa — uma identidade definida por oposição a Espanha.

Mas há ambiguidades. Esta não foi uma revolução “nacionalista” no sentido moderno. Foi uma revolta aristocrática conservadora. Os fidalgos queriam recuperar privilégios, não criar uma república burguesa. O povo apoiou, mas não decidiu. A dinastia Bragança que subiu ao trono em 1640 governará até 1910 — quase três séculos de continuidade monárquica. A Restauração foi simultaneamente uma ruptura radical e uma profunda conservação das estruturas sociais.

E há a questão militar. Historiador R.A. Stradling argumentou que a guerra com Portugal contribuiu “mais do que qualquer outro fator para a dissolução final da hegemonia espanhola”. É uma afirmação forte, mas defende-se: durante vinte e oito anos, Espanha sangrou recursos numa guerra que não podia vencer, distraindo-se de ameaças maiores. A Extremadura e a Galiza ficaram devastadas. Cada vitória portuguesa — e foram muitas — corroía a reputação das armas espanholas.

Um armário e um império

Volto ao momento inicial: Miguel de Vasconcelos escondido no armário, o rangido dos papéis a delatá-lo. Há algo quase shakespeariano naquela cena. O representante de sessenta anos de domínio espanhol, o homem que cobrou impostos impopulares e concentrou o ódio português, morre como um rato encurralado. Depois é atirado pela janela e a multidão desfaz o cadáver.

Portugal recuperou a independência não por um grande levantamento popular, não por idealismo nacionalista — esses viriam séculos depois —, mas porque uma aristocracia ressentida percebeu que Espanha estava demasiado fraca para os impedir e que havia cólera popular suficiente para os apoiar. Foi cálculo político, oportunismo estratégico e, no fim, coragem suficiente para arriscar tudo numa manhã de Dezembro.

O que me intriga é isto: sessenta anos foram tempo demais ou tempo de menos para integrar Portugal? Se os Filipes tivessem cumprido as promessas de Tomar, se tivessem tratado Portugal como reino co-igual e não como província periférica, teríamos hoje uma Ibéria unificada? Ou a identidade portuguesa era já demasiado forte em 1580 para alguma vez aceitar a dissolução, independentemente de quantas promessas Madrid cumprisse?

Não há resposta certa. Mas há factos: em 1640, bastou um dia para desfazer o que sessenta anos não conseguiram consolidar. Um armário, um tiro, uma defenestração. E Portugal voltou a ser Portugal.